新宿に位置する台湾バー「紅楼」が、まもなく開業15周年を迎える。かつて新宿には最大5軒の台湾バーが存在した最盛期から、現在は唯一の1軒として営業を続けている。オーナーの小健氏は『風傳媒』のインタビューで、このバーを開いた理由について、台湾文化を日本人に紹介したいという思いと、台北の西門町にある有名な紅楼からインスピレーションを得たと語った。「台湾には『親日派』が多くいますが、日本にも『親台派』がいます。このお店を通じて、より多くの日本人に台湾の魅力を感じてもらいたかった」と述べている。

ネット掲示板では、この店は台湾人客が多く、異国の地で温もりを求める人々の憩いの場となっており、カラオケが好きな人にとっては最適な選択肢だと評されている。2010年の開業以来、小健氏は最高水準のサービスを維持することにこだわり、「台湾の顔に泥を塗らない」よう努めてきた。「台湾を代表する店として、最高のものを提供しなければならない」という初心が、困難な時期を乗り越える支えとなり、唯一生き残った台湾バーとなった。この店は独特の雰囲気と本場の台湾の味で、多くの日本人客を魅了している。毎年台湾を訪れる日本人も多く、「紅楼」は新宿で台湾を懐かしむ場所となっている。

なぜ「紅楼」と名付けたのか?小健氏:在日台湾人に故郷を感じてほしかった

賑やかな新宿に位置する台湾バー「紅楼」は、常に多くの観光客を引き付けてきた。出店場所の選択について小健氏は、新宿には観光客が多く、歌舞伎町や新宿二丁目があり、多くの賑やかで楽しい店があるため、夜にお酒を飲みたい人や日本の夜の文化を体験したい人が集まると説明する。また、様々な層の観光客に適していると指摘し、性別やジェンダーアイデンティティに関係なく、誰でも楽しめる場所だと語る。差別のない、あらゆる人を受け入れる環境作りを目指しており、「紅楼」は誰もがリラックスできる場所であるべきだと考えている。

新宿で15年近く営業してきた「紅楼」は、多くの苦難を経験してきた。オーナーの小健氏は、台湾でも同様の仕事を経験していたが、最初は大変だったと振り返る。多くの大国と比べて台湾は人口が少なく、ここで事業を確立するのは容易ではなかったが、お酒を飲むことやカラオケが好きだったことが、この店を開くきっかけとなった。さらに「日本に来る台湾人に故郷のような場所を提供し、異国でも家庭的な雰囲気を感じてほしかった」と付け加えた。紅楼は単なるバーではなく、小健氏にとって、日本に来た台湾人の心の拠り所となっている。「台湾人が日本に来た時、自分の国のバーを見つけられることを願っている」という信念が、今日まで続けてこられた理由だという。

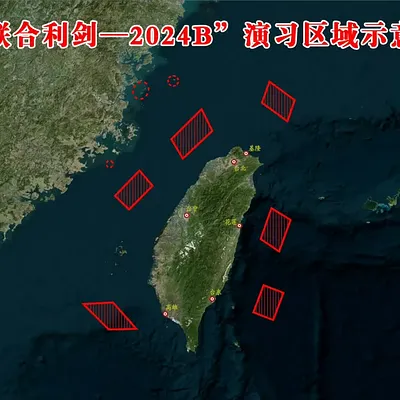

(関連記事: 米日最大規模の実動演習開始へ 民間空港・港湾30カ所も初活用―自衛隊と米軍、4.5万人体制で抑止力強化 | 関連記事をもっと読む )台湾人と日本人の客の違い 開業15年で多国籍な文化交流の場に

国際色豊かな新宿に位置する「紅楼」は、台湾人だけでなく、多くの日本人客も引き付け、様々な文化背景を持つ客が訪れる。オーナーの小健氏によると、台湾人客は活発なコミュニケーションを好み、観光スポットについて質問したり、近況を語り合ったりして、とても「仲の良い」雰囲気を作り出す。