台湾・花蓮県光復郷では、9月23日に馬太鞍渓のせき止め湖が越流し、数百万トンの土砂を含む土石流が市街地や7つの村を襲った。「馬太鞍は必ずより良い状態になる、あなた方がいるから感謝します!」との声が響く中、多くの「超人(ボランティア)」たちが鉄道を利用して災害地に駆けつけ、被災者の家屋再建を手助けした。災害後の二度目の三連休初日には光復駅を訪れる人が一日で2万5千人を超え、累計では2週間で15万人に達した。10月5日には馬太鞍部落の総頭目が部族衣装をまとい、部落外のプラットフォームで伝統の歌と舞を披露し、支援者たちに「最高の敬意」を示した。

《風傳媒》の取材によれば、光復を訪れる支援者はすでに第三陣に入り、単独で電車に乗る者から、地元コミュニティを通じてバスで花蓮に向かい区間車に乗り換える者まで、ルートは多様化している。中央災害応対センターの総調整官・季連成氏は、家屋や道路の清掃作業がほぼ100%完了したと発表。花蓮県政府も10月7日から光復郷での通常業務と授業を再開すると発表した。支援者たちの任務は溝掃除に切り替えられ、10月18日までに全ての溝の清掃を完了する計画である。行政院公共工事委員会の陳金德委員長も7日に災害救済金の給付とワンストップサービスプラットフォームを立ち上げた。家屋再建は依然として長期戦だが、民族や国籍を超えた支援者と被災者が共に作り上げた物語は、光復に消えない共通の記憶として残っている。

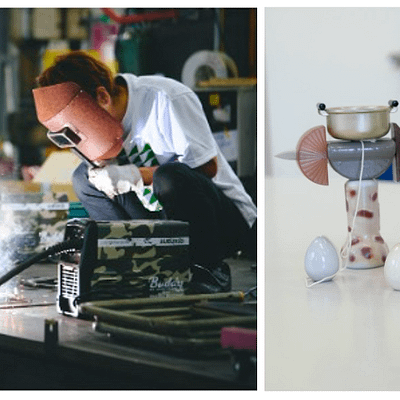

各地から集まった超人たちが清掃を支援し、2週間の累計で15万人を超えた。(写真/鍾秉哲撮影)

15年前に村を撤退したパイワン族の少女が災害地の超人に 15年前、パイワン族の少女だったLukun氏も、災害後の光復に支援者として訪れた第一陣の一人だった。泥流が光復に流入した最初の三連休で、台北から大学の友人たちと共に向かったが、Lukun氏は「同じ島の命」という思いだけでなく、「社会に恩返しをする」という記憶を胸に訪れた。平成21年台風第8号(モーラコット)では、高雄県小林村で400人以上が土石流に埋まる被害を受け、屏東県牡丹郷も甚大な被害に遭った。翌年10月末には台風4号(ダナス)の影響で再び豪雨による土石流が発生した。Lukun氏は当時、牡丹郷高士村の住民として災害を経験している。

(関連記事:

現場》台湾・頼清徳政府の全社会防衛レジリエンス、花蓮のせき止め湖災害で試練 救助は国軍とスコップヒーローに依存

|

関連記事をもっと読む

)

「すべての原住民族の記憶には、全村で避難し、村が復旧してから元の家に戻ったことが刻まれています」とLukun氏は振り返る。モーラコット風災時は小学生だった彼女も避難を余儀なくされ、屏東県林辺や枋寮での避難生活を経験したが、母親が一時行方不明になるなど困難な状況もあった。「子どもの頃、自分の部落も天災で被害を受けました。大人になった今、社会に恩返しをしたい。

住民の家が土石流で崩壊した。(写真/鍾秉哲撮影)

救援は台湾軍だけでない 超人たちが光復を訪れ人情味を添える 救助活動は台湾軍だけでなく、ボランティアも多数参加し、光復には人情味あふれる光景が広がった。モーラコット風災の際もネットフォーラムを通じた自発的な救援隊や、海外からのボランティアが災害支援に駆けつけた例があるが、Lukun氏によれば、高士村は深山に位置し交通が不便だったため、当時の災害復旧には台湾軍しか支援がおらず、ボランティアも「シャベル超人」もいなかったという。今回、光復の災害復旧では、台湾軍が義務的に救助にあたるだけでなく、ボランティアたちが被災者と会話を交わし、支援に伴う“寄り添い”が加わった点が大きく異なるとLukun氏は語る。

光復での支援活動には、シャベル超人や溝掃除超人だけでなく、遠隔で情報整理を担うアプリ超人やウェブ超人も存在し、現場には水道・電気設備や食事・物資を提供する各種超人も集まった。樹林から訪れた視覚障害のマッサージ師は、店の冷房修理の合間を縫い、妻の付き添いと共に朝早く光復へ向かい、各種薬膏を持参して、冷房のない光復駅で支援者たちのマッサージを担当した。「朝だけで十数人の体をほぐしました。明日は無理ですが、また来たい。帰ったら協会に報告します」と意欲を見せた。

一方、現場には大勢の台湾軍も参加している。台湾軍が光復にもたらす精神的価値はボランティアとは異なる。Lukun氏は、高士村での災害時は国軍の存在に安心感や感謝を覚えつつも、「自分たちが可哀想」と感じる場面も多く、光復のボランティア中心の雰囲気とは違ったと回想する。《風傳媒》の取材では、数日間の災害復旧が一区切りついた際、台湾軍が光復駅へ戻ると、ボランティアや住民が自発的に拳や手を合わせて挨拶を交わし、台湾軍の到着時には拍手が起こる場面も見られた。

台湾軍が光復駅に撤収する際、民衆の拍手で感謝される。(写真/鍾秉哲撮影)

同じ島での救援 多国籍連合軍が光復に集結 陸軍第二作戦区の政戦主任・梁庭蔚氏は「この光景こそが最も美しい景色です」と笑顔で語る。台湾軍と住民が「軍民同心」で同じ作業を行うことで、感情的な結びつきが生まれ、「画面を通してもその感動が伝わる」と述べた。光復の被災者たちは、ボランティアや台湾軍に支えられながら涙を流し、手を握り合うことで、失ったものの大きさと得られたものの価値を実感していた。

光復の災害復旧現場には、原住民や台湾軍、各地のボランティアが「同島一命」の精神で活動している。さらに、台湾国籍に限らず、欧米やアフリカ(ガンビア)、日本、韓国、香港など多国籍の支援者も参加し、ベトナムやインドネシアの出稼ぎ労働者も団体で駆けつけ、タイ国籍の労働者も黙々と支援にあたるなど、国籍を超えた相互扶助の姿が見られた。

マレーシア出身で大学進学後6年を経た男性は、「子どものころから災害支援に参加してきたが、光復での作業は以前より大変だった」と語る。父からは「他人の土地で働き、生活するなら力を尽くすべきだ」と教わったが、募金よりも実際に光復に行く方が貢献になると考え、二日間かけて現地で清掃作業にあたったという。タイ出身の労働者も「任務は3日目で終了、職場に戻らねばならないが、できることならもっと支援を続けたかった」と話した。

休暇中のインドネシアの移民労働者たちが「シャベル・ボランティアチーム」を結成し、花蓮災害現場を支援。(写真/好人会館Facebookより)

家屋再建には少なくとも2年 児童・生徒の拠点も整備し大人の復旧を支援 しかし、泥流洪水が光復に押し寄せた直後から現地に入り、ボランティアの動員を行ったキリスト教芥菜種会は、シャベル超人たちが懸命に土砂を掘る一方で、より長期的な災害復旧の計画も練っていた。芥菜種会グローバル防災部副部長の吳秉翰氏は《風傳媒》に対し、救助活動が一段落した後は家屋再建と生活復旧のフェーズに移行し、光復では少なくとも2年間の支援を予定していると語った。被災者は家屋だけでなく生計にも被害を受けており、現地に生活再建センターを設置して、専門職員やソーシャルワーカーを派遣。心理的支援に加え、産業や生活再建の研修も行う計画だという。

吳氏は、災害復旧の初期段階では清掃作業に目が行きがちだと指摘。大人たちが土砂を掘る一方、子どもたちのケアも不可欠である。孤立した祖父母が孫を探してコミュニティ放送で呼びかける状況を踏まえ、芥菜種会は児童・生徒の拠点も順次設置。家族と離れて残された子どもたちが安心して過ごせる場所を提供し、大人たちは災害後の復旧作業に専念できるようにした。

多くの大人が土を掘る間に、子供たちの世話も欠かせない。(写真/鍾秉哲撮影)

災害復旧は単なる清掃作業ではない シャベル超人でも取り戻せない伝統資料 光復の復旧は外から見える以上に複雑だ。Lukun氏は、「超人たちが清掃作業をする様子は、道端で人が転んだのを助けるような感覚に似ている。本質的には心の中にある行動だ」と語る。一方で「一鏟一鏟掘っても、失われたものは戻ってこない」とも述べ、被災で失われた原住民の貴重な伝統品や家宝が多く回収できない現実を伝えた。

災害後2週間、被災者のSNS投稿にはこう記されていた。「毎日、家の中は泥だらけで、異なるボランティアが次々と訪れる。何を残すか聞かれ、不要と答えれば捨てられる。日が暮れる頃には30人ほどの支援者が引き上げる。やっていることは立派だが、心から楽しめていないし、感謝もできていない」

Lukun氏は続ける。「清掃が早く進んだ家庭では、一階に残された空間で被災者同士が集まって談笑している。服装はラフで、寝間着のままの人もいる。昔の自分を思い出すようで、初めて会うボランティアに戸惑いながらも受け入れざるを得ない状況だ」

「原住民はおおらかな性格だが、彼らも困惑している様子が見える」とLukun氏。被災した原住民の部落には、祖母や先祖から受け継がれた族服や耳飾、頭飾などの貴重な史料が多く、土砂とともに流され回収できないケースもある。「その貴重な物品が全部なくなってしまう。小さな貝殻や鈴も、どうやって取り戻せばいいのか」と心情を語った。

被災者の家が流され、多くの原住民の伝統的な文化財が行方不明となった。(写真/顏麟宇撮影)

災害による心の傷の修復も課題 光復の復旧は長い道のり 中秋連休の3日間が過ぎても、各地からの超人たちは光復に入り続けていた。光復駅前に積まれた長靴やシャベルなどの支援物資は、光復郷の業務・授業再開に伴い、駅前左側の無障碍スロープから白い小屋に移動。一部のシャベル超人は、同様に被災した鳳山地区へ支援に回った。光復の災害復旧は一旦落ち着いたものの、Lukun氏は「被災者を助けてくれたのは超人たちだが、最終的に状況を整理するのはやはり被災者自身」と語る。「族服がなくなり、耳飾も失い、家族が行方不明になった人もいる。心の傷を負うのは、結局被災者自身だ」

10月6日中秋節の夜、光復の7つの被災村落では、被災者が懐中電灯で家を照らし、質素な家庭では路上で焼肉を行い、ボランティアが数百キロのソーセージを街頭で焼き、被災者や支援者に振る舞った。光復駅前では、ボランティアたちが片手にスマホ、片手に杯を掲げ、明るい月に向かって支援の意を示していた。

光復郷の林清水郷長は《風傳媒》の取材に対し、現在もせき止め湖は警戒区域内にあり、安全が確認されて初めて避難者が帰宅できる状況だと説明。光復の家屋再建の道のりは、依然として長く続いている。