釜山での米中首脳会談後、米中両国による大規模な貿易戦争は事実上、沈静化の段階に入った。ドナルド・トランプ米大統領も「台湾については話題にすら上らなかった」と強調し、いわゆる「台湾問題」は、来年のトランプ氏による北京訪問まで棚上げされた形となっている。しかし、米中首脳会談からわずか1週間後、日本の高市早苗首相が国会答弁で「台湾有事」を「安保法制における存立危機事態」に該当すると述べたことで、台湾海峡を巡る問題は、日中間で一気に噴き上がった。

今回の高市早苗氏による「台湾有事」発言が、日本・台湾・中国の内部で大きな反響を呼んだ背景には、3カ国が依然として第二次世界大戦後の「正常化」を追求し続けているという構造がある。東京の右派勢力からみれば、日本は戦後に米国が課した平和憲法の制約によって、国際情勢の変化に対して「正常に」武力行使ができない状態に置かれている。また、日本列島は第一列島線の要衝に位置し、中国が「歴史的使命」とみなす台湾のすぐそばにある。ゆえに「唇亡歯寒」であれ「綢繆未雨」であれ、「台湾有事」を他人事とするわけにはいかない。

一方、台湾の台湾派勢力にとって、台湾独立は実現が近い悲願であるか、あるいは中華民国という外殻に包まれた現実のいずれにせよ、最大の障害は中国の統一への野心である。たとえ「台独」ではなく「華独」を唱えるにしても、中華民国は国連に議席を持たず、外交関係国もわずか12カ国に過ぎないため、「正常国家」とは言い難い。さらに重要なのは、中華人民共和国が統一を断念しておらず、武力行使の可能性を排除していない点である。海峡対岸の侵略的意図を前に、トランプ氏の姿勢が不安定であるにもかかわらず、正式な同盟国ではない国(日本)が台湾防衛を積極的に発信した以上、これに声援を送り、自らを守ろうとするのは当然の流れである。

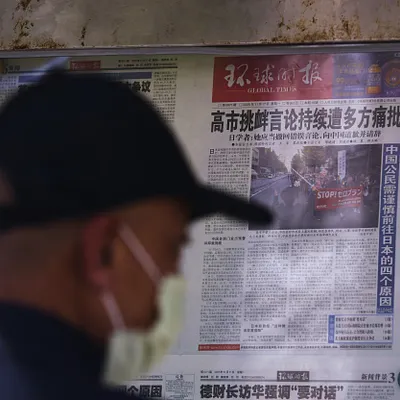

中国の民族主義者からみれば、第二次世界大戦からすでに80年が経ち、中華人民共和国の成立からも76年が経過したが、「百年の国恥」を雪ぐという叙事は今なお強い力を持つ。本来であれば、抗日戦争の勝利と日本の敗北によって「国恥」は昇華されたはずである。しかし「日清戦争での台湾割譲」を「百年国恥の核心」あるいは余韻とみなす限り、トランプ氏に「G2」と称された中国ですら、完全な正常国家とは言えない。台湾を「回収」できず、かつかつて台湾を侵略した日本が再び軍事介入を示唆することは、中国側からみれば「恥の上塗り」となる。ゆえに、中国側の対日反応は必然的に第二次大戦の歴史叙述から抜け出すことができない。

政治学の教科書的定義に従えば、「主権とは国家がその領土と人民に対して有する、至高かつ排他的な政治権力」である。だが、日本・台湾・中国はいずれも、少なくともその統治者の認識において、現在「完全な主権国家」とは言えない(もちろん、その「不完全さ」には等級がある。台湾が最も深刻で、日本が次、中国は最も「正常」に近いとされる)。しかし3カ国が正常化を目指す過程では、互いの正常化を阻害する構造が存在し、むしろ相手を正常化させないことこそが、自国の正常化の鍵となっている。このため、3つの「国家正常化」をめぐる政治的意志の衝突は必然である。