日本の高市早苗首相が国会で「台湾有事論」を持ち出して以来、日中関係は大きく揺れ動いている。その後、トランプ米大統領からの電話で状況が注目を集めると、高市氏はサンフランシスコ講和条約を引用し語調を変えた。しかし、その発言には「台湾の地位未定論」を含むニュアンスも残り、外交的な火種はむしろ拡大した。日本国内では高市氏の支持率は依然として高い水準に見えるが、抗議の声はむしろ増加傾向にあり、首相官邸前では辞任を求める市民が集まっている。米軍基地を抱える沖縄(旧称・琉球)では反発がさらに強く、地元メディアは高市氏を厳しく批判し、県民は11月23日に緊急抗議集会を開いた。

私たちは、世界のあちこちで火が燃え上がる時代に生きている。導火線を握る権力者たちは、台湾社会に不安をもたらし、それを背景に強大国との結びつきを強め、自らの政権や党勢の延命に利用する。一方で市民は、戦火の映像が飛び交う中で拠りどころを探し、イスラエルの「強国」路線を高く評価したり、ガザの悲劇に心を痛めたり、「私たちは皆ウクライナだ」という連帯感が一時的に広がったりしてきた。しかしその心理的投影の背後では、台湾自身の歴史や現実が見落とされ、そこに忍び込む政治的な意図にも気づきにくい。被害者意識に寄りかかる構図の中では、物事を冷静に見通すことすら難しくなる。

歴史と現実が刻んだ感覚 沖縄住民が戦争を敏感に察知する理由

台湾から飛行時間2時間以内の沖縄は、台湾人にとって最も人気のある海外旅行先のひとつだ。最近の報道では、街を歩く観光客の7~8割が台湾人というほど、その熱気は際立っている。台湾では長く沖縄を「琉球」と呼び、かつて外交部が「中琉文化経済協会駐琉球事務所」を設置していた(のち「台北駐日経済文化代表処駐琉球事務所」へ改称し、2007年に那覇分処へと名称変更)。桃園国際機場でも現在なお「琉球(沖縄)」の表記が残っている。

台湾社会が「琉球」から「沖縄」へと呼称を移していった過程には、かつての歴史的つながりよりも、東京やワシントンの視点へと認識がシフトしていった流れが透けて見える。そのため、沖縄戦で甚大な犠牲を経験し、戦後は米軍基地の過重な負担に悩まされ、日本全体の0.6%の国土に在日米軍施設の70%が集中するという現実の中で暮らしてきた沖縄の人々の感覚──その「軍事の影」に対する緊張や不安──が、台湾側では十分理解されず、「安全保障上のバッファ」としてむしろ歓迎される視点が優先されがちだ。

歴史的経験と日々の生活に根ざした現実を背景に、沖縄住民は軍事基地や再武装化に本能的な抵抗感を抱き、東アジアでの武力衝突には極めて敏感だ。もし戦争が起きれば、最初に被害を受けるのは自分たちだという強い認識がある。

(関連記事: 張鈞凱コラム:2027年に台湾を武力統一する必要はあるのか | 関連記事をもっと読む )

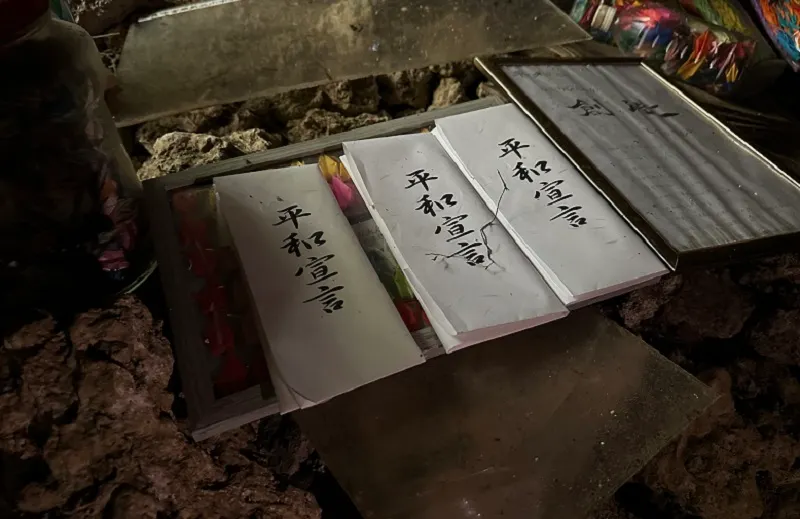

筆者は2023年4月下旬、「台湾有事を起こさせないための沖縄対話プロジェクト」の招きで那覇を訪れ、第2回「沖縄・台湾対話フォーラム」に参加した。主催側の提案で「台湾有事とは何か?」をテーマに基調講演を行ったが、琉球新報など地元メディア、市民団体との対話を通して、沖縄に根付く「台湾有事」への緊張と不安を肌で感じた。